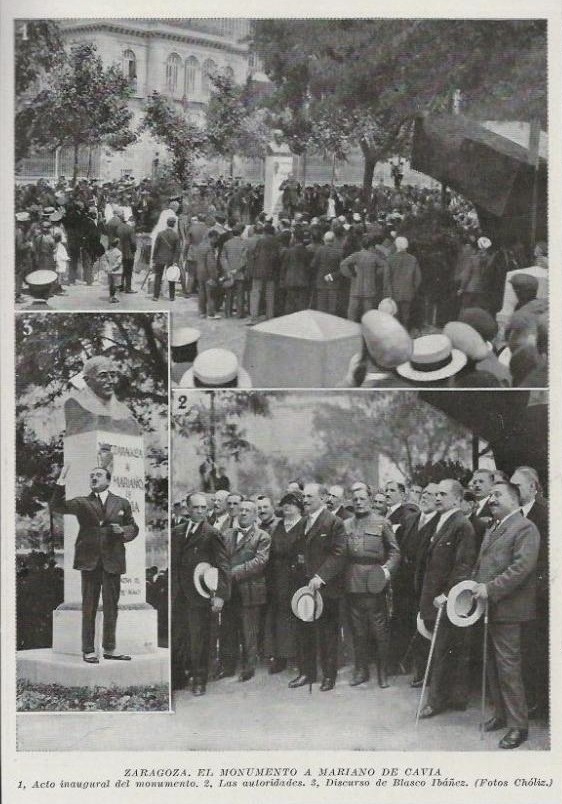

Entre las grandes amistades de su padre, destacaba Libertad Blasco-Ibáñez (Blasco Ibáñez, su vida y su tiempo, Ajuntament de València, 2016, p. 193) la que le unió a Mariano de Cavia, desde que ambos colaboraron, en 1898, como redactores de Vida Nueva. A punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte del periodista, Blasco quiso estar presente en la ceremonia de inauguración del monumento con que Zaragoza quiso honrar la memoria de su ilustre paisano.

El busto, esculpido por José Bueno, fue realizado por iniciativa del Heraldo de Aragón y la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento de Zaragoza. Para principios de 1921, la prensa local y nacional (El Sol, 17-3-1921) informaba que la pieza ya estaba modelada, ocupándose de su fundición en bronce los talleres R. Staccioli de Barcelona. Ideada para descansar sobre un pedestal de piedra, Antonio Mompeón, gerente del Heraldo de Aragón y edil provisional, promovió el acuerdo del Ayuntamiento para su ubicación en los jardines de la plaza de Aragón. Para el acto de inauguración se había planteado invitar a Santiago Ramón y Cajal, como figura relevante de la intelectualidad aragonesa. Sin embargo, iba a ser otro personaje no menos reputado, como Blasco Ibáñez, quien capitalizara la ceremonia.

A tenor de lo dicho en El Globo, de 26 de junio, pudo ser incluso la agenda del escritor valenciano la que condicionara la inauguración del busto: «A petición del Sr. Blasco Ibáñez, ha sido aplazada la inauguración del monumento a Mariano de Cavia, cuyo acto estaba anunciado para el próximo domingo, y se celebrará el día 3 del próximo mes». En todo caso, en esta última fecha, tuvo lugar un evento muy concurrido, en el que el alcalde César Ballarín agradeció la presencia del novelista y de Manuel Aznar, director de El Sol, último rotativo del que fue redactor Mariano de Cavia. Luego, Blasco renovó sus credenciales como fogoso orador (tan demostradas en las semanas precedentes en los homenajes recibidos en Valencia y Madrid), enlazando un discurso que transcribimos aquí, a partir de las páginas de El Sol, de 5 de julio de 1921, y del que quedó testimonio fílmico, con unas secuencias muy poco conocidas que ahora podemos contemplar gracias a los archivos de La Filmoteca-Institut Valencià de Cultura (IVC) ([Inauguración del monumento a Mariano de Cavia], nº archivo: 00000334)

Pueblo de Zaragoza:

Vengo a tomar parte en este acto por derecho propio, como un aragonés más que pide plaza para rendir homenaje póstumo a un paisano excelso y a un amigo del corazón. Hijo de aragoneses, en Aragón pasé buena parte de mi infancia y aquí me eduqué en el culto de virtudes raciales, que son el timbre más alto de esta tierra. Mariano de Cavia fue mi mejor amigo; acaso hablaría con más propiedad diciendo que fuimos hermanos espirituales.

Al contribuir a esta glorificación justiciera, nadie podrá tildarme de intruso. Por mi abolengo y por el gran cariño que profesé a Cavia, me creo con tanto derecho como el aragonés que más, a tomar parte en esta ceremonia que glorifica a un muerto inmortal y enaltece a un pueblo hidalgo.

Aragón ha sido cuna de muy altos varones. Sin volar a tiempos remotos, vienen a la memoria nombres como el del conde de Aranda, cerebro poderoso, corazón gigante, estadista que supo anticiparse a su tiempo y en que podrían tomar lecciones de modernidad, de clarividencia y de buen gobierno todos los hombres que actualmente dirigen la vida española.

Nombres como el de Francisco de Goya, el mago del pincel, el gran revolucionario del arte en cuya escuela tienen que aprender hoy todavía los jóvenes abrasados en anhelos renovadores. El año pasado, París, lleno de asombro, rendía al genio inmortal de Goya el homenaje más fervoroso y más sincero que ha rendido a artista alguno.

Lo que fue Goya en el campo del arte, fue Ramón y Cajal, ese otro aragonés glorioso, en el campo de la ciencia. Sus méritos científicos le catalogan entre las grandes figuras universales.

Otro tanto podría decirse de aquel poeta que se llamó Eusebio Blasco, y de Joaquín Costa, luminar que esclareció las tinieblas en que España quedó sumida después de su gran desastre nacional; en el fuego inextinguible de su patriotismo.

Con todos esos nombres gloriosos, puede emparejarse el de Cavia, que murió cuando no había dado más que una mínima parte de lo que llevaba dentro, porque don Mariano era capaz de producir obras inmortales. No las produjo; pero le sobraba capacidad para producirlas. Quedará de él el recuerdo de un cronista, de un hombre de fino ingenio, de un sembrador de ideas originales. Pero Cavia fue algo más que un periodista maestro. Fue un gran pensador y un sutil descubridor de ideas nuevas.

Era un gran pensador, víctima de la lucha con el ambiente, porque en España es francamente hostil a todos los trabajadores de la inteligencia. Yo, que he vivido mucho tiempo fuera de ella, pude comprobar cómo se estimula y se protege en el extranjero a los hombres de talento, a los sembradores de ideas, a los paladines de la cultura. En cambio, aquí el trabajador intelectual tiene que trabajar por sí mismo y por los miles de españoles que no trabajan.

Cavia fue víctima del ambiente intelectual de Madrid. Pudo dejar una obra inmortal y dejó únicamente una labor magna, por su cantidad y su calidad, dispersa en las columnas de los periódicos, que son flores de un día.

A despecho de la hostilidad del ambiente, Cavia trazó un surco muy hondo en el yermo de la incultura española. Él introdujo la crónica, ese género periodístico tan educador como brillante, en la prensa madrileña, y cultivó el difícil género con tanta maestría, que cuantos han escrito y escriben crónicas después de él tienen que confesarse sus discípulos.

Su rico ingenio y su estilo diamantino dignificaron y ennoblecieron una de las secciones más vulgares de la literatura periodística.

Mariano de Cavia escribió de toros, y reseñando las faenas de Lagartijo y de Frascuelo, que quizá no sabrían leer o no tenían por costumbre hacerlo, logró familiarizar al público con los nombres más esclarecidos de la intelectualidad universal. Entre pases así y pinchazos asá, intercalaba los nombres de Shakespeare, Goethe y Beethoven.

Aunque ausente de Zaragoza, don Mariano era un enamorado ardiente de su tierra natal. Lo sé mejor que vosotros, porque en nuestras horas de intimidad me hablaba incesantemente, y con verdadero fuego cordial, de Zaragoza, de Aragón, del reino que formaba la antigua coronilla.

Cuando me documentaba para escribir La catedral, pasé con Cavia unas semanas en Toledo. Hacíamos vida austera, de estudio y de trabajo. Sin embargo, vivíamos en una constante embriaguez de arte y de historia. ¡Las cosas verdaderamente geniales que se le ocurrieron a Cavia recorriendo las calles silenciosas de la imperial Toledo a la luz de la luna! Allá vivimos juntos la historia de España y soñamos otra historia distinta de la que se ha escrito. Una historia que, para don Mariano, se condensaba en tres nombres: Juan de Padilla, el conde de Aranda y Juan Álvarez Mendizábal.

Estaba al corriente del movimiento intelectual del mundo. Su cultura era tan vasta, que muchas veces se complacía en dar bromas a sus amigos hablándoles de su estancia en París. Hablaba con tal seguridad y tal conocimiento de los hombres y de las cosas de la capital de Francia, que incluso yo, aun constándome que no había estado nunca en París, llegaba a dudar de que pudiera expresarse de aquel modo sin haber vivido largo tiempo la tumultuosa vida parisina.

La cultura clásica de don Mariano era también inmensa. Recuerdo que un día en Toledo, mientras recorría yo la catedral sacando notas para mi novela, él se quedó en la gran nave conversando con los canónigos. De pronto turbó la paz silente en la iglesia un coro de alegres carcajadas. Eran los canónigos, a quienes Cavia hacía reír contándoles cuentos un poquito escabrosos. Y, para atenuarlos, los contaba a la manera clásica; es decir, en latín, lengua que dominaba como la española, al decir de aquellos canónigos.

Cavia tuvo verdadera idolatría por Cervantes y fue el más documentado y más sutil de los cervantófilos. Durante la estancia en Toledo, tuvo el original capricho de comer en el mesón del Segoviano, hoy Posada de la Sangre, donde es fama que Cervantes escribió su novela La ilustre fregona. Hizo servir la comida a usanza de los tiempos cervantinos: mesita baja y en el centro del patio, burdo mantel, cucharas de palo, olla podrida, vino de Yepes, todo igual que si fuera a ser servido el altísimo ingenio que escribió el Quijote.

Mientras ultimaban los preparativos posaderas y servidores, no sin mirarnos de hito en hito, como a dos chiflados, Cavia y yo resolvimos que Miguel de Cervantes debía hospedarse en uno de los cuartos de aquella galería alta, que tenía marcado un número de orden encima de la puerta, y al sentarnos a la mesa, en la que había hecho poner tres cubiertos, Cavia, con aquella irónica gravedad, tan sutil y tan suya, le ordenó al mozuelo que nos servía:

—Sube al cuarto número ocho y dile a don Miguel de Cervantes que le esperamos para comer.

Obedeció el mozo diligente, y, subiendo la galería, empezó a golpear la puerta del cuarto número ocho, repitiendo con voz humilde:

—Don Miguel de Cervantes: que le esperan sus compañeros para comer.

Viendo lo inútil de su porfía, volvió al patio y, acercándose a Cavia, le dijo, un poco contrariado:

—Señor, don Miguel de Cervantes no contesta.

—Entonces comeremos nosotros solos —replicó Cavia, sin perder un punto su irónica gravedad.

Desde que llegué a Zaragoza me parece escuchar la voz de aquel mozuelo toledano, que repetía humildemente:

—Señor: don Miguel no contesta.

Pero ahora cambia los nombres, y, en vez de llamar a Miguel de Cervantes, nombra a su más legítimo heredero: Mariano de Cavia.

Este no podrá venir; pero yo he mandado poner cubierto para él, y esperamos, con los caballeros de la belleza, que baje a confundirse con nosotros en esta comunión espiritual.

¡Pueblo de Zaragoza! Haces bien perpetuando en esa piedra y en ese bronce la figura excelsa de Cavia, para que no sufra la fatalidad que persigue a los grandes divos y a los grandes oradores. Las generaciones que han escuchado sus mágicas romanzas y sus bellos discursos, sienten por ellos verdadera idolatría; las generaciones sucesivas, que solo los conocen por referencias, guardan del cantante o del tribuno un recuerdo vago y frío.

A los zaragozanos, a los aragoneses que no podrán deleitarse con la prosa de Cavia, ni extraer de ella la miel de muy nobles enseñanzas, estas palabras y este bronce les dirán quién fue el gran periodista y cuánta reverencia se le debe a su memoria.

Los pueblos son grandes por sus intelectuales antes que por sus conquistadores. Francia no es grande por Luis XIV ni por Napoleón, sino por Victor Hugo. Inglaterra le debe menos a su industria y a sus almirantes que a Shakespeare o a Dickens. Italia tiene su más alta ejecutoria en ser patria de Dante. España no se sustrae a esta ley universal, y España no es solamente este rincón de la vieja Europa; esto apenas representa una provincia de la España grande y joven que se extiende entre el Atlántico y el Pacífico, de esa España que es la federación de las diecinueve nacionalidades de habla hispánica.

De esa federación es y será presidente, sin que nadie pueda destituirle, un escritor, un pobre soldado cautivo e inválido: Miguel de Cervantes Saavedra. De ese presidente eterno fue el heredero Cavia, que heredó también, por excepcional privilegio, el aticismo de Quevedo.