Un 28 de enero de 1928 muchos se vieron sobrecogidos por la muerte de Vicente Blasco Ibáñez. La noticia corrió como la pólvora en todo el mundo, ocupando un lugar destacadísimo en los rotativos publicados en los más diferentes idiomas. Mientras el caprichoso destino «hermanaba» los nombres de Valencia y Menton, allí donde Blasco tuvo su cuna y donde se produjo su defunción; al tiempo que las señales de duelo se hacían más visibles y multitudinarias, se fueron multiplicando también las sinopsis biográficas sobre la vida y la dilatada obra del novelista. La actualidad más rabiosa apuntaba al fallecimiento de Blasco Ibáñez en su villa de Fontana Rosa, a las disposiciones que su segunda esposa y sus hijos estaban llevando a cabo para gestionar su entierro. Pero, en paralelo, la desaparición de personaje tan ilustre y popular propició la mirada retrospectiva: la que recuperaba fotografías, dibujos y una diversidad de documentos mediante los cuales se fijaban sus hitos vitales. Asimismo, desde el ámbito de la política, del periodismo, de la literatura o incluso de la cinematografía, se sucedieron los escritos en los que se valoraba el legado blasquista. Fueron innumerables quienes rindieron al maestro un efusivo homenaje, dejando patente su admiración y coronando, a la vez, al finado un halo mítico.

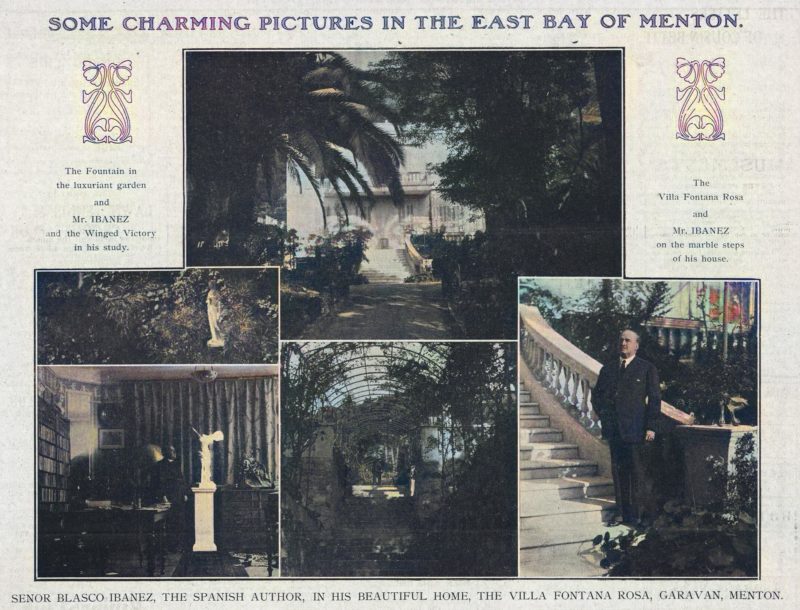

La desaparición de Blasco Ibáñez dejó un vacío inmenso que durante algunos años se trató de llenar con numerosas iniciativas de distinto calado, incluso después del traslado de sus restos mortales a Valencia, en 1933. Lo que era imposible es que el silencio no anegara esa biblioteca de Fontana Rosa que acogió el féretro del escritor, cubierto por la Senyera. Luego, como prueba de que el tiempo se había detenido para siempre, allí quedaron condenadas a una existencia solitaria las estanterías abarrotadas de libros, los retratos de grandes personalidades con sus correspondientes dedicatorias, los bustos, estatuillas y exóticos recuerdos de viaje que se diseminaban por la estancia. Esos eran los elementos principales que figuraban en las descripciones del lugar vertidas por los periodistas que viajaban a Menton para entrevistar al famoso escritor, y asimismo significaban los valencianos que, a menudo, peregrinaron hasta Fontana Rosa para visitar a su ídolo.

La biblioteca de aquella lujosa villa, allí donde el artista y creador, en un diálogo constante y laborioso con los libros, extendía las alas de la imaginación, al igual que esa Victoria de Samotracia que presidía la sala, era el corazón Fontana Rosa. Pero, en extensión metafórica, quizá también valga decir que, por un tiempo, hasta esa habitación se había trasladado el corazón de Valencia. Nos permiten la licencia poética las palabras de Ricardo Samper, entrañable amigo de Blasco Ibáñez, quien, a raíz de la luctuosa noticia de ese 28 de enero, escribió el magnífico texto evocativo que ahora recuperamos de La Correspondencia de Valencia, de la misma fecha: Menton, Fontana Rosa, el Mediterráneo, Valencia, su corazón…, palabras que adquieren un valor simbólico noventa y cuatro años después.

¡La última vez…!

La última vez que vi al maestro insigne fue en su quinta de Menton, en el verano de 1926. Era un domingo del mes de septiembre. Llegué a Fontana Rosa sin previo aviso; franqueé la puerta del jardín; recorrí los senderos de este. No había nadie. La servidumbre, por la festividad del día, gozaba, sin duda, de asueto.

Quedé un momento contemplando aquel ambiente de dulzura y de poesía en que se desarrollaba, en su plena madurez, la vida genial del artista. Me aventuré a abordar la casa, penetré en un salón y di voces. Allí estaba el maestro. Salió a recibirme, lleno de sorpresa, con los brazos abiertos.

Estaba solo, es decir, solo no: rodeado de su inmensa biblioteca, frente a su mesa de trabajo, como un titán junto a su portentosa fragua. Destacábase sobre la mesa un montón de cuartillas: yunque divino donde golpeaba bravamente el maestro, arrancando las chispas de su apasionada inspiración.

Comenzó su charla amena, su charla interminable, con voz levemente quejumbrosa, con ese tono de dejadez elegante que había adquirido en los últimos tiempos.

Me llevó por toda la casa, me hizo subir a las alturas de su torreón, de donde se contemplaba la inmensidad del mar. Tenía el Mediterráneo en aquella hora del crepúsculo un rumor inédito, unos vivos colores desconocidos, como si se sintiera subyugado por el imán de las pupilas del novelista insigne, que había sido su mágico cantor.

La charla de Blasco continuaba abundante, incoercible. Habló con vanidad un poco pueril de sus éxitos económicos; niño grande que solo veía en sus triunfos un juguete halagador. Habló de sus proyectos literarios, de sus novelas en embrión, y entonces subió a borbotones la pasión a sus labios, adquirió su voz el tono cálido de sus viejos tiempos de tribuno, y levantó sus brazos de gigante como si quisiera abarcar la inmensidad.

Era el corazón que latía apasionado por el arte, suprema razón de la existencia de Blasco. Ese corazón que le hacía cobijar el proyecto de dedicar Fontana Rosa a refugio de literatos pobres. Ese corazón que le hacía hablar de Valencia con nostalgia llena de amargura, con llanto apenas perceptible en los ojos, como se habla de una mujer hondamente amada, que no acertó nunca a comprendernos…

Ese corazón que todo lo pudo, no ha logrado resistir los embates de una enfermedad, y al cesar en su ritmo, dijérase que el corazón de Valencia, que solo se nutre de arte, ha dejado también de palpitar.